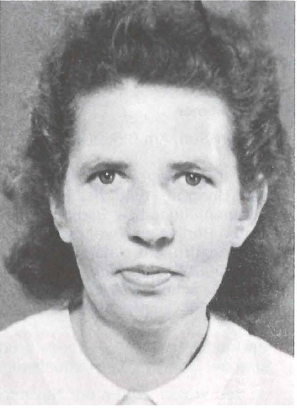

Martha Butte, geb. Riedel

Arbeiterin und Arbeitersportlerin

Martha Riedel wurde am 4. April 1912 in eine Arbeiterfamilie in Berlin-Prenzlauer Berg geboren. Ihr Vater war der Zinkgießer August Riedel, ihre Mutter Anna, geborene Richter. Ihr vier Jahre älterer Bruder war der spätere Widerstandskämpfer Fritz Riedel (1908-1944). An seinem ehemaligen Wohnhaus in der Rigaer Straße 64 in Berlin-Friedrichshain befindet sich eine Gedenktafel für ihn.

Über Marthas Kindheit und Jugend ist wenig bekannt. Sie wuchs mit ihrem Bruder Fritz in Friedrichshain in der Frankfurter Allee auf und war im Arbeitersport im ASV Fichte aktiv. Sie besuchte die Volksschule, absolvierte eine Lehre als Verkäuferin und arbeitete in verschiedenen Betrieben. Ob sich Fritz und Martha Riedel Ende der 1920er Jahre der KPD anschlossen, ist bis heute nicht belegt.

Ab spätestens 1940 gehörte sie fest zum Widerstandskreis um Ihren Bruder und Josef „Beppo“ Römer und erledigte die Schreibarbeiten für die Gruppe. Im gleichen Jahr heiratete sie den Arbeitersportler und Kommunist Fritz Butte, der ebenfalls in dem Kreis aktiv war und bereits eine Haftstrafe hinter sich hatte. Deswegen wurde den Buttes kurz nach der Hochzeit die Wohnung gekündigt. Im NS-Regime sei es den anderen Hausbewohnenden nicht zuzumuten gewesen, mit einem ehemaligen Zuchthäusler zusammenzuleben. Die Buttes zogen auf Vermittlung von Marthas Schwester nach Kaulsdorf ins Haus am Birkenwerder 11.

In dem Haus fanden mehrere illegale Treffen der Römer-Gruppe statt. Außerdem wurde hier auch am Kernstück der politischen Arbeit, dem „Informationsdienst“ geschrieben. Martha war von Beginn an maßgeblich an der Herstellung dieser illegalen Zeitung beteiligt. Zusammen mit ihrem Ehemann Fritz Butte stellte sie auch Verbindung zu Widerstandsgruppen in Tschechien her. Zu dieser Zeit arbeitete Martha als kaufmännische Angestellte in einer AEG-Fabrik in Berlin-Treptow, so wie ihr Bruder Fritz Riedel, ihr Ehemann Fritz Butte und auch andere Widerständige, wie Werner Seelenbinder und Fritz Plön.

Martha war gemeinsam mit ihrem Mann für die Suche nach einem Ort für ein illegales Treffen der Römer-Gruppe mit dem Uhrig-Kreis im Sommer 1941 verantwortlich. Am 24. August kam es zum größten Zusammentreffen von Antifaschist*innen in Garmesgrund in Brandenburg. Martha war auch anwesend und mit für die Absicherung zuständig.

Am 29. April 1942 wurde Martha das erste Mal verhaftet, am 22. Mai aber vermutlich aufgrund ihrer Schwangerschaft entlassen. Charlotte Eisenblätter, wegen Vorbereitung zum Hochverrat am 25. August 1944 in Plötzensee hingerichtet, übernahm bei ihrer Verhaftung im Februar 1942 die alleinige Verantwortung für die Arbeit am „Informationsdienst“ und rettete so Marthas Leben. Am 27. April 1944 wurde Martha erneut verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu fünf Jahren „Zuchthaus“ und fünf Jahren „Ehrverlust“ verurteilt. Bis zur Befreiung durch US-Truppen blieb Martha Butte im Konzentrationslager Witten/Annen.

Anschließend kehrte sie nach Berlin zurück und lebte zusammen mit ihrem Mann Fritz in der DDR. Fritz wurde 1937 erstmals verhaftet und saß zwei Jahre im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Nach seiner Entlassung nahm er wieder Kontakt mit Widerständigen auf. Ab 1940 im Römer-Kreis aktiv, wurde Fritz 1942 zum Kriegsdienst eingezogen. Er geriet in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1947 zurückkehrte.

Mit ihrem Mann legte Martha umfangreich Zeugnis ab. So sind Briefwechsel zwischen ihr und der DDR-Historikerin Luise Kraushaar erhalten, in dem Martha über die Gruppe Uhrig-Römer berichtet. Auch nach dem Tod ihres Mannes 1979 und der Wende 1989/90 gab sie noch mehrere Zeitzeugeninterviews, so auch Hans Rainer Sandvoß von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Jahr 1995. Bis zu ihrem Tod 2000 setzte sich Martha Butte für die Erinnerung an ihre Freund*innen im Widerstand ein. Viele ihrer ehemaligen Weggenoss*innen wurden Opfer des Nationalsozialismus.

Gedenken und Erinnern

In Marzahn-Hellersdorf steht Martha Buttes Name auf einer Liste zu ehrender Personen des Bezirks. In Garmesgrund steht ein Gedenkstein für Teilnehmer des illegalen Römer-Uhrig-Treffens. Martha Buttes Name fehlt darauf. Seit 2020 wird ihr bei der jährlichen „antifaschistischen Gedenkwanderung“ der VVN-BdA Kreisverband Märkisch-Oderland gedacht.

- Hans-Rainer Sandvoss: Widerstand in Friedrichshain und Lichtenberg. Berlin 1998. (Foto)

- Luise Kraushaar: Berliner Kommunisten im Kampf gegen den Faschismus 1936 bis 1942

- Heinrich-Wilhelm Wörmann: Widerstand 1933-1945: Köpenick / Treptow

- BVVdN (Hrsg.): Widerstand in Berlin 1933-1945. Bd. B.

- Wanderung zum Garmengrund der VVN-BdA Märkisch-Oderland